寒冷地で最も寒い1月を支えた「暖房アイテム」ベスト3

この記事にはアフィリエイト広告・広告が含まれています。

生まれて初めて「氷点下の1日」を体験し、そんな日が繰り返された。

12月ごろに恐怖から石油ストーブやカーボン+シーズ=ハイブリット電気ヒーターなどを買いはじめ、それでは間に合わないと電熱ベストや電熱グローブといった電熱ウェアを4種類ほど購入、最終的に江戸時代から庶民を支えてきた炭による暖房器具まで揃えることに。

気がつけば標高1000mを超える限界別荘地で最も気温が低いという1月が終わろうとしている。

別荘の管理人からは一人暮らしなら灯油代は1ヶ月2.5万円前後と聞いていた。最終的な暖房費はどうなったのか。何で暖をとってきたのか簡単に記録していく。

活躍した「暖房器具・電熱グッズ」を振り返る。

はじめに、今回のケースは在宅ワーカーである私の一例に過ぎないことを伝えておきたい。

たとえば雪山を毎日50kmほどバイク通勤で往復したり、車通勤だったり、電車を使う必要があるなら相応の暖房グッズが上位になるだろう。

以前は東京都の各地に住んでいた。錦糸町や吉祥寺、自由が丘の近くで冬を迎えたときはエアコンの暖房で十分に間に合ったし、新宿や赤坂へ仕事を手伝いに行っていた時はマンションの一室が多く、どちらかというと電車やカフェの往復で汗をかいて大変だった。その中では都内のテナントビルが最も寒かったように思う。それは若い頃に起業家支援で格安で提供してもらった研究施設の空きビルを借りた時と同じような感じだった。

だが、それらの寒さは寒冷地(標高1000mの避暑地)に降り続ける冷気とは比べものにならない。

そんな地域で12月〜1月23日まで過ごした私が役に立った暖房アイテムの話をするのは誰かの参考になるかもしれない。そう思った。

ちなみに避暑地として建てられた家なので断熱材は薄く、壁を剥がすと湿気を吸ったグラスウールがボロボロと床下へ落ちていくような状況だった。解体して作り直したミニキッチンの壁だけはスタイロフォームと気密シートを貼ったものの和室は未着手、スタイロ畳は隙間から冷気が這い上がってきている。

そんな状況を踏まえて書いていきたい。

【第1位】最も役に立った暖房アイテムで賞。

第一位は「電熱ベスト」。

(写真:Mactilo 電熱ベストは使えたか、室温6度からの購入レビューより)

もともとデザインや質感の高さを気に入っていた。

しかし、そんな次元の話ではなかった。

実際に「早朝の室温マイナス1度」という部屋が凍てついて寝袋から出られない時になって、ようやく電熱ベストの発熱が実用的だと認識できた。その実力に救われたのだ。

屋外はマイナス9度、室内はマイナス1度という指の節々が痛み、何とか寝袋から這い出しても、どこにも救済(ぬくもり)がない山奥で電熱ベストは頼もしかった。

事前にモバイルバッテリーを寝袋へ忍ばせておけば何とかなるという安心感は大きい。たとえモバイルバッテリーの残量がゼロであってもUSB充電器から給電できる。それに消費電力が10Wと少ないのも良い。

パナソニックや山善の電気毛布を過去に購入しているが、いずれも60W以上でポータブル電源に接続しようものならあっという間に電池切れとなる。もし停電になったとしたら生活家電の分も残したいので、自然と10Wしか消費しない「電熱ベスト」を選ぶだろう。

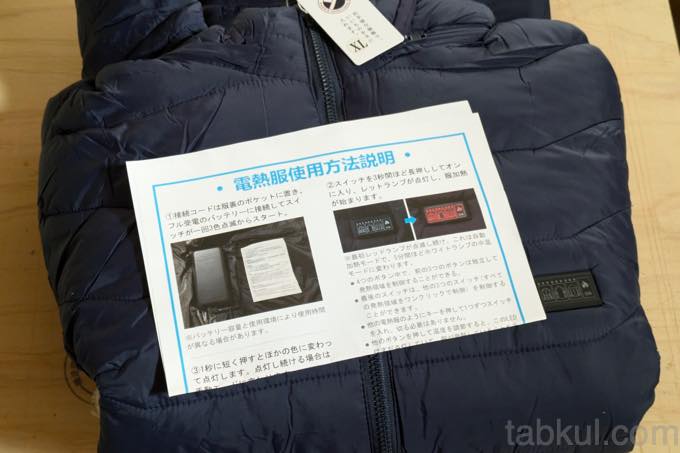

ちなみに過去レビューでも挙げているが、運良く最高の電熱ベストを購入できたものの「腕が寒い」という不満から新たに「電熱ジャケット」(下図)を購入した。しかし、デザイン・質感・素材が悪く外国の山奥で撮影されるおじいちゃんが来ていそうなダウンジャケットという感じで手放している。もちろん性能も良くない。

(写真:Mactilo 電熱ベストが良すぎたので新たに「inotenka 電熱ジャケット」を注文、開封レビューより)

念の為、「電熱ベストなら何でも良いというわけではない」ことに触れておきたい。私が愛用している「Mactilo 電熱ベスト」が持つ特に良かった点を挙げておく。

- ボタンが強中弱だけではなく、電源ON/OFFが可能。

→意外とUSBケーブルを抜かなくてはいけないというタイプが多い。 - ボタンで操作ボタンのライトが消灯できる。

→意外と常時ONというタイプが多い。

上記2点が特に素晴らしいところだが、それ以外にも「縫製がしっかりしている」「スナップボタンや洗濯タグが高品質」「ナイロンがマット仕上げで質感UP」「単体で着れるほどシルエットが考えられている」などの1つ1つがボディブローのように効いている。たぶん他のブランドを購入すると不満を抱えてしまうと思う。

電熱グッズはほかにも電熱パンツや電熱手袋、ホットインナーシューズを購入しているがマイナス点もあって「毎日かかさず使っているのは電熱ベスト」となった。

冬服の値下げがはじまったら買い足そうと思っていたがAmazonでは在庫切れになっていたのが悔やまれる。なんとか1着は買い足したいと思う。

→レビュー45件の詳細はAmazon販売ページへ

【第2位】これさえあれば極寒も乗り越えられるで賞。

標高1000mを超える山奥の夏仕様の別荘で大活躍したのが「豆炭こたつ」だった。

(写真:室温マイナス3度でも「豆炭コタツ」だけで過ごせた話。より)

その燃料となる豆炭はホームセンターで1袋3000円以下で購入可能、12月から1月中旬までで1袋を消費した。とはいえ初回ということで無駄に消費してしまったところもあった。

ミツウロコの豆炭コタツ(中具)は豆炭を1度に最大9個まで装填可能なのだが、当初は1日9個のペースで使っていた。かなり暑くて火に包まれる夢まで見てしまったほどだ。

1月に入ってから室温0度前後でも最大3個の豆炭もあれば十分だと気付いた。そのため1日3個ペースとなっている。過去の平均気温を調べると毎年2月まで氷点下が続くらしい。そのことから本来は1袋で十分だったことになる。

初年度は1日9個という過度な消費により2袋目に突入してしまったが、本当は暖房費が3000円以下で済む計算になる。

その少し前に購入した「トヨトミ石油ストーブ」(当該記事へ)は2〜3回しか使っていない。それも「豆炭を加熱する器具」としての使用だった。それなりに最適解の石油ストーブを探して結構な金額もしたが出番なく終わりそうだ。

万が一のために18L灯油缶を2つほど購入しておいたが未だ9Lほどしか消費していない。石油ストーブに比べて長時間にわたりコタツを高温にして、さらには部屋までも1〜2度ほど気温を上げてしまう豆炭コタツが優秀だった。

別荘管理人に1ヶ月2.5万円前後の灯油代がかかると言われ戦々恐々としていたが、豆炭コタツのおかげで12月〜1月23日までで灯油は9Lほどしか使わないという結果になった。

豆炭代は3000円以下、しかも常に・・・24時間フル稼働で暑いくらいのコタツを維持できている。石油ストーブは「火が出る=灯油消費」なのだから、豆炭のコストパフォーマンスは化け物クラスではないだろうか。豆炭コタツの天板を加工すれば茶を沸かすことくらいはできそうなので時間があればチャレンジしたい。

当初は火鉢などにオガ備長炭を組み合わせる予定だった。

しかし、薪ストーブを使うことで「煙突効果による発熱量UP」「一酸化炭素の対策」「火の粉が飛び散る火事の防止」が行えることがわかり急遽変更した。

寒冷地にあるホームセンターでは数多くの屋内用薪ストーブが販売されていて10万円〜50万円ほどが並ぶ、かといってキャンプ用のステンレス製タイプは組み立て式や金属が薄く、隙間から一酸化炭素が漏れることから換気しやすいテント内などが限界だという。

そこで機密性の高いキャンプ向け薪ストーブとして「OneTigris TIGER ROAR」を購入した。

(写真:灯油・電気代の節約に、火鉢として薪ストーブ「OneTigris TIGER ROAR」を購入した話|コスト比較より)

レビュー数が少なく失敗も覚悟していたが組み立て式ではないこと、ステンレスの厚みが強みという商品説明のとおり一酸化炭素が室内に漏れることなく使えている。

今までは電気鍋で調理していたが、12月からは薪ストーブの天板で調理している。1日1食なので最初の火付け時に出る強火力のときに調理するようになった。まぁ調理といっても一人暮らしなのでシチュー or カレーと炊飯、デザート用のパン、コーヒーを温めるくらいなのだけれども。

パンも時間があればドライイーストを使うが、大抵は重曹を使ったソーダブレッドだ。私はふっくらしたイーストパンよりもサクサク&噛み応え&発酵不要な重曹パンのほうがあっている。乾燥レーズンとカカオクラッシュを混ぜれば単体でも満足できた。

朝にオガ炭を2本、昼過ぎに1本を追加、寝る前に2本を追加。これで空気を絞れば翌朝までオガ炭は燃え続ける。よく製品ページで最大4時間など伝えられているが焼き肉などをするわけでなければ朝まで持つことがわかった。

オガ備長炭もまた豆炭と同じく最初の12月は使う量がわからなかった。そのため1ヶ月で10kgを消費してしまう。和室6畳+ミニキッチン3畳+廊下2畳の合計11畳くらいであれば10kgで1.5ヶ月は持ちそうだ。これは室温マイナス1度くらいが続いたときの話だから都内なら10kgもあれば2ヶ月は余裕だろう。

ただ私の使い方はキャンパーや焼肉店のそれとは異なる。だから「薪ストーブ=火を眺める道具」を期待すると肩透かしに合うかもしれない。オガ備長炭は火が燃え上がるわけでもなくパチパチという音もしない。爆ぜない。

その代わり煤やタール、煙がでないので煙突掃除は不要。なんなら住宅街でも使えるだろう。それでいて調理と暖房にも使えるのだから優秀。豆炭を発火させる役割も担っている。

せっかく薪ストーブを持っているんだから薪を燃やしたい! という欲に従えば漏れなく「煙突掃除」や「近所迷惑への対処」が求められるので注意したい。

→実際に購入した「OneTigris TIGER ROAR」の販売ページへ

気付けばブログ執筆そのものがライフワーク。ども、タブクル管理人です。

かつて夢見た「タブレットやスマホを操り、生産的な活動をする未来」。最近は、その実現を加速させるAIに夢中です。AIは思考力を奪うという意見もありますが「どう使うか、どんな指示を出すか」と、以前より思考力が試される時代の幕開けだと思います。